音声広告とは?その可能性と、人気メニューを解説

みなさん、こんにちは。

スマートスピーカーの普及やPodcast、音楽ストリーミングサービスの利用拡大に伴い、消費者の「耳の可処分時間」を使った情報収集が一般化しています。従来の視覚に訴える広告手法に加え、この「ながら聴き」需要にどうアプローチするかが、現代のマーケティングにおいて重要な鍵となっています。

その中でも、昨今大きな注目を集めているのが「音声広告(デジタルオーディオアド)」です。

今回は、音声広告とは何か、その基本的な仕組みから、市場が持つ将来的な「可能性」について詳しく解説します。さらに、Spotifyやradikoといった主要媒体ごとの「人気メニュー」も具体的にご紹介します。

この記事を読むことで、音声広告の最新トレンドと効果的な活用法を理解し、競合に先んじたマーケティング戦略を立てるヒントが得られます。新しい広告の打ち手を模索している方、ターゲット層へのリーチを拡大したい方は必見です。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

音声広告とは?

日々の生活の中で、音楽ストリーミングサービスやPodcast(ポッドキャスト)を楽しむ時間は、もはや当たり前のものとなりました。こうした「音のコンテンツ」の合間に挿入される広告、それが音声広告(デジタルオーディオアド)です。

単なる「音のCM」と侮ってはいけません。従来のラジオCMとは一線を画す「デジタルならでは」の特性を持っており、今、多くのマーケターが注目する広告手法の一つとなっています。

このセクションでは、音声広告がどのようなものなのか、その基本から注目される背景までを紐解いていきましょう。

デジタル音声広告の基本的な仕組み

デジタル音声広告とは、Spotifyやradiko(ラジコ)、Podcastといったインターネット経由の音声コンテンツプラットフォーム上で配信される広告を指します。

仕組みはWeb広告と似ています。広告主は、配信したいプラットフォーム(媒体)を選び、ユーザーが音楽や番組を聴いている合間に、あらかじめ用意した音声クリエイティブ(広告音源)を再生させます。

最大の特徴は、Web広告と同様にターゲティング配信が可能な点です。ユーザーの年齢・性別といったデモグラフィック情報や、聴いているコンテンツのジャンル(例:「ビジネス系のPodcastを聴いている30代男性」)に基づき、届けたい層に絞って広告を配信できます。

従来のラジオCMとの決定的な違い

「音声広告」と聞くと、従来の「ラジオCM」を思い浮かべる方も多いでしょう。どちらも「音」で訴求する点は共通ですが、その性質は大きく異なります。

決定的な違いは、前述したターゲティングの精度です。

- ラジオCM:

- 放送局や番組単位での大まかなターゲティング(マス広告)。

- 「この時間帯のこの番組を聴いている層」という「面」でのアプローチ。

- デジタル音声広告:

- ユーザーデータに基づいた詳細なターゲティング(デジタル広告)。

- 年齢、性別、地域、興味関心、利用デバイスなどで「個人」にアプローチ可能。

また、デジタル音声広告の多くは、広告再生時にスマートフォンの画面にバナー広告(コンパニオンバナー)を同時に表示させることができます。これにより、「音」で注意を引き、「視覚」でサービス名やURLクリックを促す、といった相乗効果も期待できるのです。

注目される背景:「ながら聴き」需要とスマートデバイスの普及

では、なぜ今、これほどまでに音声広告が注目されているのでしょうか。その背景には、私たちのライフスタイルの変化が大きく関係しています。

最大の要因は、「ながら聴き」需要の拡大です。

現代人は、通勤中、家事をしながら、運動中、あるいは仕事中など、常に何かの「ついで」に情報を得ようとします。視覚を使う動画コンテンツは「画面を注視する」必要がありますが、音声コンテンツは「耳さえ空いていれば」消費できます。

この「耳の可処分時間」の奪い合いが、マーケティングの新たな戦場となっているのです。

そして、この「ながら聴き」を強力に後押ししているのが、スマートデバイスの普及です。

- ワイヤレスイヤホンの普及により、いつでもどこでも高音質で音声を聴ける環境が整いました。

- スマートスピーカー(Amazon Echo, Google Nestなど)が家庭に入り込み、「声」で音楽や情報を操作する文化が浸透しつつあります。

視覚的な広告(ディスプレイ広告や動画広告)が飽和状態にある中で、この「耳」という新しいチャネルは、広告主にとって非常に魅力的なフロンティア(開拓地)として認識され始めているのです。

【2025年最新】音声広告の市場規模と将来性

音声広告が単なる「次に来るトレンド」ではなく、すでに「主流」のマーケティング手法として確立されつつあることは、市場の成長データからも明らかです。

2025年の今、この市場がどれほどの熱気を帯びているのか。ここでは、最新の市場規模の動向と、なぜこれほどまでに「将来性=可能性」が語られるのか、その核心に迫ります。

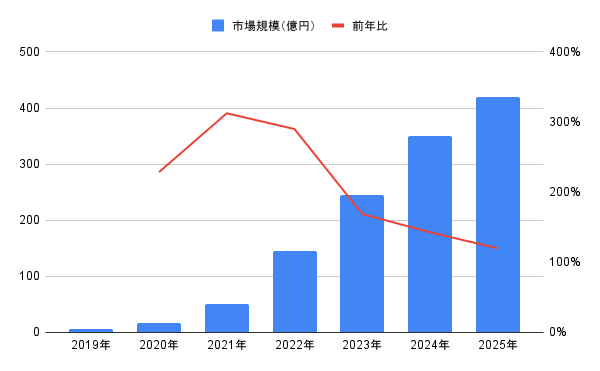

国内の音声広告市場規模の推移と2025年以降の予測

デジタル音声広告市場は、ここ数年で驚異的な成長を遂げています。

2025年現在、国内の音声広告市場は420億に達すると見込まれており、依然として前年比で二桁成長を続ける、広告市場全体の中でも極めて成長率の高い領域となっています。

引用:デジタル音声広告市場規模推計・予測 2019 年―2025 年|デジタルインファクト調べ)

この急速な拡大は、コロナ禍を経たライフスタイルの変化(在宅ワークや個人の時間の増加)が定着し、音声コンテンツの利用が日常化したことが大きく影響しています。

2025年以降も、5Gの完全普及による通信環境の向上や、後述するAI技術の進化により、市場はさらに拡大を続けると予測されています。もはやニッチな広告ではなく、動画広告に次ぐ主要なデジタル広告チャネルとしての地位を固めつつあるのが現状です。

なぜ今、音声広告の「可能性」が注目されるのか?

市場規模の拡大は、単に「利用者が増えたから」だけではありません。広告媒体としての「質的な進化」が、その将来性を裏付けています。

音声広告が持つ「可能性」の源泉は、大きく分けて「ユーザー層の変化」「テクノロジーの進化」の2点にあります。

Z世代・ミレニアル世代の音声コンテンツ利用率

まず注目すべきは、主要なユーザー層です。

特にデジタルネイティブであるZ世代やミレニアル世代において、テレビやラジオといった旧来のマスメディア離れが進む一方で、Podcastや音楽ストリーミングサービスの利用が習慣化しています。

彼らにとって「耳からの情報収集」は、動画コンテンツを「倍速視聴」するのと同じくらい効率的なインプット手法として受け入れられています。従来の広告手法ではリーチが難しくなっていたこれらの若年層・中年層に対して、彼らが日常的に利用するプラットフォームで、自然にアプローチできる点が、音声広告の最大の強みであり可能性です。

AI・スマートスピーカーとの連携による進化

テクノロジーの進化も、音声広告の可能性を飛躍的に高めています。

家庭へのスマートスピーカー(Amazon Echo, Google Nestなど)の普及は、2025年現在、一定の飽和を迎えつつも、生活インフラとして定着しました。これにより、「声」をインターフェースとする行動(ボイスコマースなど)が日常化しています。

今後は、AIアシスタントがユーザーの好みや状況を先読みし、最適なタイミングで関連性の高い音声広告を届ける、といった高度な配信も現実のものとなりつつあります。「朝の支度中には、天気と関連したコンビニの朝食広告を」といった、生活導線に溶け込む広告体験が可能になるのです。

ターゲティング技術の高度化

デジタル広告としての音声広告の真価は、そのターゲティング技術の高度化にあります。

配信開始当初は「年齢・性別・地域」といった基本的なデモグラフィック情報が中心でした。しかし2025年現在では、技術は格段に進化しています。

- 聴取コンテンツ(ジャンル):ビジネス系Podcast、リラックス系の音楽プレイリストなど

- 興味関心:過去の聴取履歴に基づく趣味・嗜好

- モーメント(時間・場所):通勤中、週末の夜、特定のエリアなど

ユーザーが「今、どんな気分で、何をしているか」というコンテキスト(文脈)に合わせて広告を配信できるため、広告への心理的抵抗(アドフラストレーション)が低く、メッセージが記憶に残りやすいという大きなメリットがあります。この精度の高さが、広告主を惹きつける大きな理由となっています。

音声広告の主要なメリット

音声広告市場がこれほど急速に成長しているのは、広告主にとって明確な「利点」があるからです。

従来の視覚に訴える広告とは全く異なるアプローチだからこそ得られる、そのユニークな強みは、2025年のマーケティング戦略において無視できない要素となっています。

ここでは、音声広告を導入する際に知っておくべき、主要な5つのメリットについて具体的に解説します。

メリット1:ターゲティング精度が高い(デモグラ・興味関心)

音声広告の最大の強みは、デジタル広告ならではの精緻なターゲティング能力にあります。

従来のラジオCMが「番組枠」や「時間帯」といった大枠でしかターゲティングできなかったのに対し、デジタル音声広告は、プラットフォームが保有するユーザーデータに基づいて配信対象を細かく絞り込めます。

- デモグラフィック: 年齢、性別、居住地域、使用言語など

- 興味関心: ユーザーが聴いている音楽のジャンル、フォローしているPodcastのカテゴリ(例:「ビジネス」「コメディ」)

- 利用状況: 利用デバイス(スマホ、スマートスピーカー)、聴取時間帯(例:通勤中、週末の夜)

「都内在住で、ビジネスポッドキャストを聴いている30代男性」といった具体的なペルソナ(ユーザー像)に狙い撃ちできるため、広告のムダ打ちが少なく、費用対効果の最大化が期待できます。

メリット2:完全聴取率が高く、スキップされにくい

皆さんも、動画サイトで広告が流れた際、すぐに「スキップ」ボタンを探した経験があるのではないでしょうか。

一方、音声広告は「完全聴取率」が極めて高いという驚くべき特徴があります。

これは主に2つの理由によります。

- 媒体の仕様: Spotifyなどの無料プランでは、広告がスキップ不可の仕様になっているケースが多いこと。

- 聴取環境: そもそも音声コンテンツは、通勤中、運転中、家事中、運動中といった「ながら聴き」のシーンで利用されます。ユーザーは広告をスキップするために、わざわざスマートフォンを取り出して操作するのが難しい状況にあるのです。

結果として、広告主が伝えたいメッセージ(通常15秒〜30秒)が、ほぼ100%ユーザーの耳に届くことになります。これは、すぐにスキップされてしまう他の広告フォーマットにはない、非常に大きなアドバンテージです。

メリット3:ブランドリフト効果(記憶への刷り込み)

最後まで聴かれるということは、それだけユーザーの記憶に残りやすいことを意味します。

視覚情報がない「音だけ」の広告は、かえってユーザーの想像力を刺激します(これは「シアター・オブ・ザ・マインド」効果とも呼ばれます)。

さらに、ターゲティングされたユーザーに同じ広告を繰り返し届けることで、「(あのサービス名)、最近よく耳にするな」という無意識レベルでの刷り込み(単純接触効果)が起こります。

この「記憶への刷り込み」こそが、音声広告が最も得意とするブランドリフト効果(ブランドの認知度や好意度、購入意向を引き上げること)の正体です。すぐに商品が売れる(直接コンバージョン)というよりは、中長期的なファン作りに絶大な効果を発揮するのです。

メリット4:広告への不快感が少なく、受容されやすい

広告は、時にユーザーの体験を「妨害」するものとして、ネガティブな印象(アドフラストレーション)を与えがちです。

しかし、音声広告は、他のデジタル広告と比較してユーザーの不快感が少なく、受容されやすいという調査結果が多く報告されています。

その理由は、ユーザーがもともと「音を聴く」という目的でプラットフォームを利用しており、広告も「音」であれば、聴取体験を(視覚的に)中断させないためです。音楽や番組の「合間」に自然に挿入されるため、コンテンツの一部として受け入れられやすいのです。

ブランドイメージを毀損することなくメッセージを届けられる点は、企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。

メリット5:競合が少なく、低CPMで配信可能

2025年現在、市場は成長しているとはいえ、動画広告やディスプレイ広告(バナー広告)市場に比べれば、音声広告に本格参入している企業はまだ限定的です。

多くの企業の広告予算が「視覚」に集中している今、「聴覚」への広告出稿は、まだ競争の少ないブルーオーシャンと言えます。

競合が少ないということは、広告の入札単価が安価な傾向にあることを意味します。 具体的には、CPM(Cost Per Mille:広告が1,000回表示されるごとにかかる費用)が、他の広告手法に比べて低く抑えられるケースが多く見られます。

低コストで、精度の高いターゲットに、最後まで確実にメッセージを届けられる。これが、音声広告が持つ費用対効果の高さの秘密です。

音声広告のデメリットと対策

ここまでは音声広告の輝かしいメリットに焦点を当ててきましたが、どのような広告手法にも光と影があります。その強みが、裏返せば弱点となるケースも少なくありません。

特に音声広告は「音だけ」という特性上、従来の広告戦略がそのまま通用しない側面も持っています。しかし、その特性をあらかじめ理解し、適切な「対策」を講じることで、その効果を最大化することが可能です。

ここでは、導入前に知っておくべき主要なデメリットと、それを乗り越えるための具体的な方法論を解説します。

デメリット1:視覚情報がなく、複雑な情報を伝えにくい

音声広告は「耳」に訴えかける広告です。そのため、当然ながら視覚的な情報(ビジュアル)を伝えることはできません。

例えば、アパレル商品の繊細なデザイン、料理の美味しそうなシズル感、あるいは複雑な金融商品のサービス概要図などを「音だけ」で正確に伝えるのは極めて困難です。

また、WebサイトのURLや電話番号、キャンペーンの複雑な応募方法なども、聞き間違えたり、すぐに忘れられたりするリスクが伴います。

対策:バナー広告との連動(コンパニオンバナー)

この「視覚情報の欠如」を補うための最も強力な対策が、コンパニオンバナーとの連動です。

コンパニオンバナーとは、音声広告が再生されている間、スマートフォンの画面上に(あるいはスマートスピーカーの画面付きデバイスに)同時に表示されるバナー広告のことです。

この仕組みにより、「耳で注意を引きつけ、目で情報(商品名やキャンペーン名)を確認させ、タップで詳細ページに誘導する」という、音と視覚の相乗効果を生み出すことができます。音声広告の出稿を検討する際は、このコンパニオンバナーが利用できる媒体かどうかは、重要な選定基準の一つとなります。

デメリット2:直接的なCVにつながりにくい

音声広告が聴かれるシーンを思い出してください。それは多くの場合、「通勤中」「運転中」「家事中」「運動中」といった「ながら聴き」の最中です。

ユーザーは広告を聴いても、すぐにスマートフォンを取り出して商品を購入したり、会員登録フォームに入力したりすることが物理的に難しい状況にあります。

そのため、ディスプレイ広告やリスティング広告のように、広告をクリックして「即時コンバージョン(CV)」を獲得することを第一目標にすると、期待した成果が出にくい場合があります。

対策:指名検索リフトの計測、専用LPへの誘導

この「時間差」の行動変容を捉えることが対策の鍵となります。

直接的なCVではなく、広告接触によって「後から」起こる行動、すなわち「指名検索(ブランド名やサービス名での検索)」の増加(リフト)を重要な効果指標(KPI)として設定することをお勧めします。

具体的な施策は以下の通りです。

- 明確なコールトゥアクション(CTA): 音声広告の最後に、「詳しくは、〇〇で検索」と、覚えてもらいやすいシンプルな検索キーワードを必ず挿入します。

- 指名検索リフトの計測: 広告の配信期間と非配信期間で、そのキーワードの検索ボリューム(Googleトレンドやサーチコンソールのデータ)がどれだけ増加したかを比較・計測します。

- 専用ランディングページ(LP)の用意: その検索キーワードで検索したユーザーを確実に受け止めるための、専用のランディングページ(LP)を用意し、SEO対策(検索エンジン最適化)を行っておきます。

音声広告は「すぐに買わせる」のではなく、「記憶に刷り込み、後で検索させる」ための広告である、という認識を持つことが成功の秘訣です。

【人気メニュー解説】主要な音声広告の媒体と特徴

音声広告を出稿すると決めても、次に悩むのが「どこに出すか?」という媒体選びです。

「音声広告」と一口に言っても、その配信先は多岐にわたります。音楽ストリーミングサービス、ネットラジオ、ポッドキャストなど、プラットフォームによってアプローチできるユーザー層や広告フォーマット、そしてコスト感まで大きく異なります。

2025年現在、国内で主要なプレイヤーとして確立されている「人気メニュー」が存在します。ここでは、代表的な4つの媒体をピックアップし、それぞれの強みと広告メニューの特徴を解説します。自社の商材とターゲットに最適な「場」を見つけるための参考にしてください。

1. Spotify(スポティファイ)

世界最大手の音楽ストリーミングサービスであり、日本国内でも音声広告の「主戦場」の一つとなっています。

特徴とユーザー層

- 特徴: 膨大な楽曲数とレコメンド機能の精度の高さが特徴。音楽だけでなく、Podcast(ポッドキャスト)コンテンツにも力を入れており、多様な音声コンテンツが集まるプラットフォームです。

- ユーザー層: Z世代・ミレニアル世代(10代〜30代)が中心です。デジタル感度が高く、新しいトレンドに敏感な層にアプローチしたい場合に最適です。広告は主に無料プランのユーザーに配信されます。

広告フォーマットとターゲティング

- 広告フォーマット(メニュー):

- オーディオアド: 楽曲やPodcastの合間に再生される音声広告(最大30秒)。スキップ不可。

- コンパニオンバナー: 音声再生中に画面に表示されるバナー。タップすると指定のLPに遷移できます。

- ターゲティング:

- デモグラ(年齢、性別、地域)や興味関心はもちろん、Spotify独自の「再生コンテキスト」(聴いているプレイリストのジャンルやムード、例:「ワークアウト中」「チルタイム」)に基づいたターゲティングが最強の武器です。

2. radiko(ラジコ)

スマートフォンやPCで、地上波ラジオ放送(AM/FM)をリアルタイムまたは過去1週間分(タイムフリー機能)聴取できるサービスです。

特徴とユーザー層

- 特徴: 従来のラジオ番組という「信頼性の高いコンテンツ」をデジタルで配信している点が強み。放送局が制作する質の高い番組の合間に広告が配信されます。

- ユーザー層: 30代〜50代以上の比較的高い年齢層が中心。もともとのラジオリスナー層を多く含んでおり、ビジネスパーソンや主婦層へのリーチに優れています。

広告フォーマットとターゲティング

- 広告フォーマット(メニュー):

- オーディオアド: 番組の合間に挿入されるデジタル音声広告(20秒〜60秒)。

- コンパニオンバナー: 同様に、音声再生と連動してバナーが表示されます。

- ターゲティング:

- デモグラ(年齢、性別)、詳細な居住・勤務地ターゲティング(市区町村レベル)、聴取番組のジャンル(例:「ニュース・情報」「スポーツ」)での指定が可能です。

3. Podcast(ポッドキャスト)

Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music、あるいはSpotifyなど、様々なプラットフォームで配信されている「インターネット上の音声番組」の総称です。

特徴とユーザー層

- 特徴: 「番組」という単位で存在し、特定のテーマ(ビジネス、語学、コメディ、趣味など)を深く掘り下げるコンテンツが主流です。

- ユーザー層: 番組のテーマによって大きく異なります。共通しているのは、そのテーマに対して能動的に情報を収集しようとする、エンゲージメント(熱量)の高いリスナーが多い点です。

広告フォーマットとターゲティング

- 広告フォーマット(メニュー):

- DAI(動的広告挿入): 配信プラットフォーム側が、リスナーの属性に合わせて広告を自動挿入する形式(プリロール、ミッドロールなど)。

- ホストリード(読み上げ広告): 番組のパーソナリティ(ホスト)が、自身の言葉で商品やサービスを紹介する形式。信頼性が高く、最もコンバージョンに近いとされますが、単価は高めです。

- ターゲティング:

- DAIの場合はデモグラなどでターゲティング可能です。ホストリードの場合は、「どの番組で配信するか」という番組選定そのものがターゲティングとなります。

4. YouTube Music(ユーチューブミュージック)

Googleが提供する音楽ストリーミングサービスです。YouTubeのプラットフォームと連携している点が最大の特徴です。

特徴とユーザー層

- 特徴: YouTube Premium(またはYouTube Music Premium)に加入していないユーザーが、バックグラウンド再生や音楽コンテンツを楽しむ際に利用されます。

- ユーザー層: 母体であるYouTubeのユーザー層とほぼイコールであり、全世代にわたる非常に幅広い層をカバーしています。

広告フォーマットとターゲティング

- 広告フォーマット(メニュー):

- オーディオアド: 楽曲の合間に挿入される音声広告。

- (動画広告): 画面を見ているユーザーには動画広告(TrueViewなど)が配信されることもあります。

- ターゲティング:

- 最大の強みは「Googleのターゲティングデータ」が利用できる点です。デモグラや興味関心に加え、過去のGoogle検索履歴、YouTubeでの視聴傾向、特定のアフィニティカテゴリなど、Google広告(GDN/YouTube広告)と同様の精緻なターゲティングが可能です。

主要音声広告媒体の比較一覧表

最後に、ここまで解説した主要媒体の特徴を一覧表にまとめます。それぞれの「個性」を比較し、自社の目的に最も近い媒体を選定しましょう。

| 媒体 | 主要ユーザー層 | 主な広告フォーマット | ターゲティングの強み |

| Spotify | 10代〜30代 | オーディオアド コンパニオンバナー | 再生コンテキスト(ムード、ジャンル) |

| radiko | 30代〜50代以上 | オーディオアド コンパニオンバナー | 詳細なエリア指定、番組ジャンル |

| Podcast | 番組による | DAI(自動挿入) ホストリード(読み上げ) | 番組カテゴリ、ホストとの親和性 |

| YouTube Music | 全世代(YouTube準拠) | オーディオアド (動画広告) | Googleのターゲティングデータ(検索履歴等) |

音声広告の費用相場と課金形態

新しい広告手法を試す際、マーケティング担当者が最も気にするのは、間違いなく「コスト」でしょう。音声広告は魅力的なメリットが多い一方で、「一体いくらから始められるのか?」「費用対効果は見合うのか?」といった疑問は尽きません。

音声広告の費用は、大きく分けて「広告を配信するための費用(媒体費)」と「広告素材を作る費用(クリエイティブ制作費)」の2つで構成されます。

ここでは、2025年現在の音声広告の課金ルールから、具体的な費用相場、そして見落としがちな制作費まで、お金にまつわる実務的な情報を整理します。

音声広告の主な課金形態(CPM / CPV)

まず、広告配信費(媒体費)がどのように計算されるかを見ていきましょう。主流となるのは、Web広告でもおなじみの以下の2つの形態です。

- CPM(Cost Per Mille / コスト・パー・ミル) 「広告が1,000回表示(聴取)されるごとにかかる費用」です。音声広告においては、この「表示」が「再生開始」または「聴取」を意味します。 音声広告の課金形態としては最も一般的であり、広く認知度を高めたい場合に適した指標です。

- CPV(Cost Per View / コスト・パー・ビュー) 「広告が1回再生されるごとにかかる費用」です。 特に音声広告の場合は、「最後まで完全に聴取された場合」を成果地点とするCPCV(Cost Per Completed View)が採用されることもあります。Spotifyなどがこの形態を採ることがあり、確実に最後までメッセージを届けたい場合に有効です。

どちらの形態が採用されているかは、出稿する媒体(プラットフォーム)によって異なります。

媒体別の費用相場

では、具体的な費用相場はどれくらいなのでしょうか。 ここで提示する数字は、あくまで2025年10月現在の一般的な「目安」です。実際の単価は、ターゲティングの精度、広告枠の競争率、出稿時期によって大きく変動する点にご注意ください。

- Spotify(スポティファイ) CPCV(完全聴取課金)が主流で、1再生あたり数円程度(例:3円〜8円)が相場とされています。CPMに換算すると、数百円〜1,500円程度になるケースが多いようです。比較的低単価からテストできるのが魅力です。

- radiko(ラジコ) CPM課金が基本です。ラジオ局の信頼性の高いコンテンツに配信できるため、Spotifyなどと比較すると単価は高めの傾向(CPM 1,000円〜2,500円程度)に設定されることが多いです。

- Podcast(ポッドキャスト) 配信方法によって大きく異なります。

- DAI(動的広告挿入):CPM課金で、相場は1,000円〜3,000円程度。

- ホストリード(パーソナリティ読み上げ):CPMではなく、「1エピソードあたり数万円〜数十万円」といった番組単位の買い切り型が主流です。番組の人気度やリスナー数によって価格はピンキリです。

注意点:最低出稿金額の設定 多くの音声広告媒体では、「最低出稿金額」が設定されています。例えば「50万円から」や「100万円から」といったラインが設けられていることが多く、少額でのテスト運用が難しい場合があります。

音声クリエイティブ(原稿・ナレーション)の制作費用

広告配信費と並んで、絶対に見逃してはならないのが、このクリエイティブ(広告音源)の制作費用です。

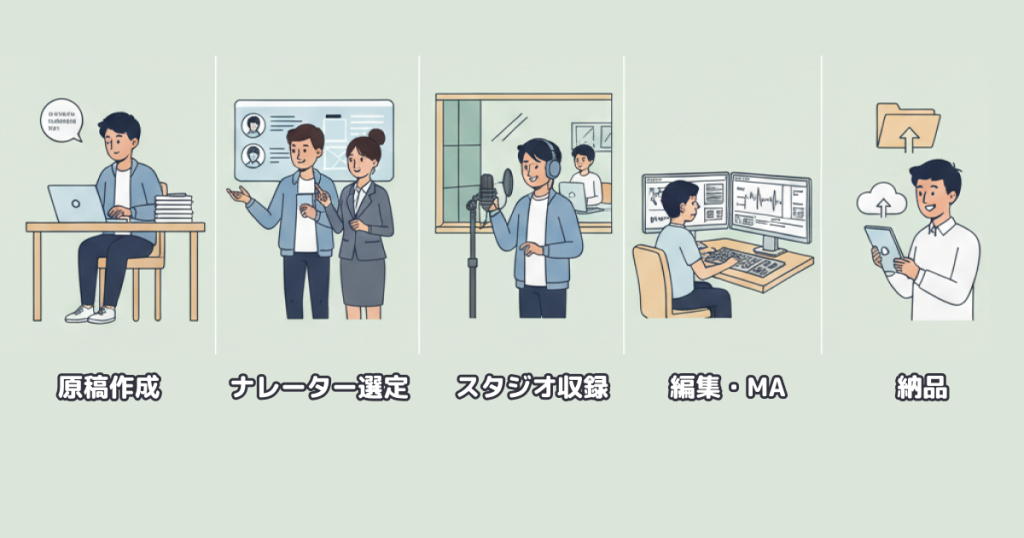

ディスプレイ広告のバナー制作とは異なり、「原稿」「ナレーター」「BGM」「スタジオ収録」「編集(MA)」といった工程が必要になります。

費用感の目安は以下の通りです。

- 内製(自社制作)する場合: 費用はほぼゼロに抑えられます。しかし、社員がナレーションを行うと「素人感」が出てしまい、ブランドイメージを損ねるリスクがあります。また、音声編集の専門知識も必要です。

- 制作会社や代理店に依頼する場合: クオリティによって費用は大きく変動します。

- 比較的安価なプラン: フリーのナレーターを起用し、簡易的な編集で済ませる場合。 1本あたり 5万円〜15万円程度

- 標準的なプラン: プロのナレーターや声優をキャスティングし、スタジオ収録・BGM選定・MA(音響効果)までしっかり行う場合。 1本あたり 15万円〜40万円程度

- 高額なプラン: 著名なタレントや人気声優を起用する場合。キャスティング費用だけで数十万円〜数百万円が必要になることもあります。

広告効果はクリエイティブの質に大きく左右されます。「耳」に残る広告を作るためには、配信費だけでなく、この制作費もしっかりと予算に組み込んでおく必要があります。

音声広告の出稿方法と成功のポイント

媒体ごとの特徴や費用感が掴めたところで、いよいよ実践編です。音声広告は、単に「流行っているから出してみる」だけでは、期待した成果を得ることは難しい領域です。

「音」という特性を活かしたクリエイティブ戦略と、「直接コンバージョンが見えにくい」という特性を理解した正しい効果測定。この2つが成功の鍵を握ります。

ここでは、広告配信をスタートするまでの具体的な流れと、広告効果を最大化するためのクリエイティブのコツ、そして成果を測るための指標について解説していきます。

配信開始までの5ステップ

音声広告の出稿プロセスは、他のWeb広告と似ていますが、特に「クリエイティブ制作」がユニークな点です。

- 目的(KGI/KPI)の明確化 まず、「何のために広告を出すのか」を定義します。 「新商品の認知度を上げたい」(認知)のか、「ブランド名での検索数を増やしたい」(興味関心)のか、あるいは「実店舗への来店を促したい」(行動)のか。ここで目的を明確にしないと、適切な媒体選びも効果測定もできません。

- 媒体選定とターゲティング設定 定めた目的に基づき、ペルソナ(理想の顧客像)を具体化します。「Z世代にアプローチしたいならSpotify」「ビジネスパーソンがターゲットならradikoや特定のPodcast」といった形で、前章で解説した媒体特性と照らし合わせて配信先を選定します。

- クリエイティブ(音源・バナー)の制作 音声広告の核となる「広告音源」を制作します。同時に、コンパニオンバナーも用意します。(詳細は次項で解説)

- 出稿・配信設定 選定した媒体(または広告代理店)の管理画面から、予算、配信期間、ターゲティング詳細を設定し、制作したクリエイティブを入稿します。媒体によっては審査が必要なため、スケジュールには余裕を持ちましょう。

- 配信開始・効果測定 配信がスタートしたら、管理画面でリアルタイムの配信状況(インプレッション数、聴取率など)をチェックします。

音声広告の効果を高めるクリエイティブのコツ

音声広告は「聴き流される」ことが前提です。その中でいかに耳を傾けさせ、記憶に残すかが勝負となります。

- 1. 最初の「3秒」で惹きつける 広告が始まった瞬間に「自分に関係ない」と判断されると、意識はすぐにコンテンツに戻ってしまいます。冒頭で「〇〇でお悩みのアナタに」「〇〇な気分の時に」といった、ターゲットを明確にした呼びかけや、インパクトのある効果音(SE)を入れ、注意を引く工夫が不可欠です。

- 2. 「音」だけで情景を想像させる(シアター・オブ・ザ・マインド) 視覚情報がない分、BGMや効果音、ナレーションの「声色」が持つ力は絶大です。例えば、「ジュワ~」という音と楽しそうな会話だけで「仲間とのバーベキュー」を連想させることができます。聴き手の頭の中に、いかに鮮明なイメージを描かせられるかが鍵です。

- 3. 詰め込みすぎず、メッセージは「1つ」に絞る 人間が「音」で一度に記憶できる情報量には限界があります。15秒や30秒の短い尺の中で、あれもこれもと特徴を詰め込むのは逆効果です。「新発売の〇〇」なのか「今だけセール中」なのか、最も伝えたい核心的なメッセージを1つに絞り込み、それを繰り返す方が記憶に残ります。

- 4. コールトゥアクション(CTA)は、シンプルかつ明確に 広告の最後に「何をすべきか」を明確に示します。しかし、運転中や家事中のユーザーは複雑な行動が取れません。「〇〇(覚えやすい単語)で、検索」という、後で検索してもらうためのCTAが最も効果的です。長いURLや電話番号の告知は避けましょう。

効果測定の方法(ブランドリフト調査、来店計測など)

音声広告は「すぐにクリックして購入」という流れになりにくいため、その効果は「間接的な指標」で測る必要があります。

- 1. 指名検索リフトの計測 最も基本的かつ重要な測定方法です。 広告のCTAで「〇〇で検索」と促した場合、広告配信期間中に、その「〇〇(ブランド名やサービス名)」でのGoogleやYahoo!での検索数がどれだけ増加したかを計測します。Google Trendsやサーチコンソールのデータを使い、配信前後の検索ボリュームを比較します。

- 2. ブランドリフト調査 より正確に「意識変容」を測る手法です。 媒体社(Spotifyなど)や第三者機関が提供するアンケート機能を使います。広告に接触したユーザー(A群)と、接触していないユーザー(B群)それぞれに、「そのブランドを知っていますか?」「好意を持っていますか?」「利用したいと思いますか?」といった質問を行います。 両群の回答結果を比較し、広告接触によって認知度や好意度がどれだけ向上(リフト)したかを数値化します。

- 3. 来店計測(インストア・リフト) 実店舗を持つビジネス(小売、飲食、不動産など)に非常に有効な手法です。 スマートフォンの位置情報データを活用し、「音声広告を聴いたユーザー(またはそのデバイス)が、その後、実際に設定した店舗に来店したか」を計測します。これにより、オンラインの広告がオフラインの行動にどれだけ影響を与えたかを可視化できます。

まとめ:2025年、音声広告はマーケティングの新たな一手となる

今回は、2025年の最新トレンドとして急速に注目を集める「音声広告」について、その仕組みから市場の可能性、主要な人気メニュー、さらには具体的な成功のポイントまでを網羅的に解説しました。

スマートデバイスとワイヤレスイヤホンの普及により、消費者の「耳の可処分時間」は、マーケティングにおける新たなフロンティアとなっています。

この記事で一貫してお伝えしてきたように、音声広告の最大の強みは、「ながら聴き」という生活動線の中で、高い完全聴取率を維持しつつ、精緻なターゲティングでブランドメッセージを「記憶に刷り込める」点にあります。

確かに、視覚情報がないゆえの「複雑な情報を伝えにくい」「直接的なコンバージョンが見えにくい」といったデメリットも存在します。

しかし、それらの課題も、

- コンパニオンバナー(視覚)との連動

- 「指名検索リフト」という正しいKPI(効果指標)の設定

- 「音」に最適化されたクリエイティブの工夫

といった対策を講じることで、十分に乗り越えることが可能です。

Spotify、radiko、Podcastなど、媒体(メニュー)ごとの特性も明確になってきました。自社のターゲット層が「どのプラットフォームで」「どんな気分(コンテキスト)の時に」音声を聴いているのかを想像し、最適な「場」を選ぶことが成功の第一歩となります。

ディスプレイ広告や動画広告といった「視覚」へのアプローチが飽和状態にある今、競合がまだ少ない「聴覚」へのアプローチは、非常に費用対効果の高い戦略となり得ます。

2025年、マーケティングの新たな一手として、音声広告の持つ「可能性」を試してみてはいかがでしょうか。

この記事が参考になった方は「いいね」やシェアをお願いします!

編集者

CANVAS編集部

編集者

CANVAS編集部

X(旧Twitter)はじめました。デジタルマーケティングに関する最新記事を公開日にご紹介しているので是非フォローしてください!@canvas_d2cr