STP分析とは?目的・やり方・事例・テンプレートまでわかりやすく解説

みなさん、こんにちは。

競争が激化する現代のビジネス環境では、限られたリソースでいかに効率よく顧客にアプローチできるかが、マーケティングでは重要です。そんな中、活用されているのが「STP分析」というフレームワークです。

市場を細分化し、狙うべき顧客層を明確にし、自社の強みを活かしたポジションを築くためのSTP分析は、ターゲットを絞り込むことで戦略を最適化し、成果につながるマーケティングを可能にする手法として、多くの企業で活用されています。

この記事では、STP分析の基本から目的・やり方・活用シーンまでを丁寧に解説し、実際の事例やすぐに使えるテンプレートもご紹介します。

目次

STP分析とは?

競争が激しく、顧客ニーズが多様化する現代の市場において、ただ商品やサービスを提供するだけでは選ばれない時代になりました。どの層に対して、どのような価値を、どんな立ち位置で届けるのか。その戦略設計をサポートするのが「STP分析」です。

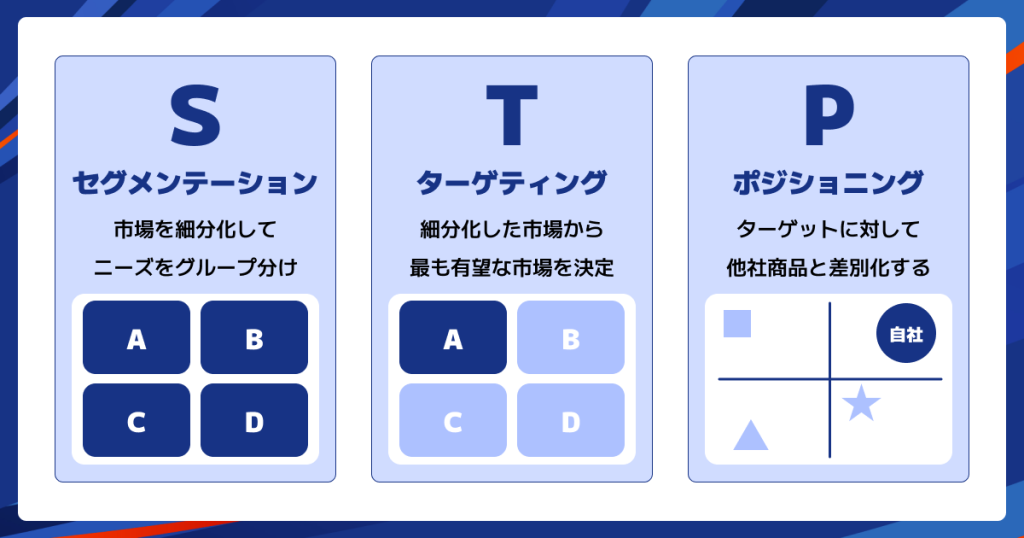

STP分析とは、「セグメンテーション(Segmentation)」「ターゲティング(Targeting)」「ポジショニング(Positioning)」の頭文字を取ったマーケティングの基本フレームワークで、商品企画や販促設計、ブランディングの根幹を支える考え方です。

顧客視点を軸に市場を分析し、絞り込んだターゲットに対して最適なメッセージやプロモーションを構築することで、競合との差別化や効果的なリソース配分を実現できます。単なる理論ではなく、あらゆる業種・規模の企業が現場で活用している実践的な手法です。

STP分析の意味と3つの要素

STP分析は3つの要素で構成されており、それぞれがマーケティング戦略の土台を成しています。

Segmentation(セグメンテーション)

市場全体を年齢・性別・地域・価値観・購買行動などの軸で分類し、共通のニーズや特性を持つ集団(セグメント)を明確化します。単に「誰に売るか」を決めるだけでなく、顧客の多様性を捉えるための出発点です。

Targeting(ターゲティング)

分類したセグメントの中から、自社が価値を提供でき、収益性や競争優位性が高いターゲット層を選定します。限られたリソースを集中することで、より効果的なマーケティングが可能になります。

Positioning(ポジショニング)

選んだターゲットに対し、「自社がどう見られるべきか」「競合とどう差別化するか」を明確にする段階です。ブランドイメージや訴求ポイント、価格設定に大きく関わる工程で、顧客の頭の中にポジション(印象)を築くことが目的です。

この3要素は、順を追って取り組むことで、マーケティング活動に一貫性と説得力を持たせることができます。

STP分析の導入の背景とメリット

かつての日本の市場は、画一的なニーズに対して大量生産・大量消費を前提としたマーケティングが主流でした。しかし、生活スタイルの多様化やデジタルメディアの進化により、顧客の価値観は細分化し、同じ商品でも「誰に」「どのように」届けるかが問われる時代になりました。

こうした背景から、STP分析は「的確な市場選定とターゲット集中」を実現する手法として、多くの企業に採用されるようになりました。特にリソースに限りがある中小企業や新規事業において、STPの考え方は極めて有効です。

導入による主なメリットは以下です。

- マーケティング施策の軸が明確になる

- 競合とのポジションの違いが明らかになる

- リソースを集中配分しやすくなる

- 顧客にとって響く訴求が設計しやすくなる

また、STP分析を行うことで、施策の精度が高まり、結果として広告費や販促費の無駄を削減しやすくなるという側面もあります。

STP分析の目的と活用シーン

STP分析は、マーケティング施策の「迷わない軸」をつくるためのフレームワークです。多様な顧客ニーズが交錯する市場において、誰に・どんな価値を・どう伝えるのかを明確にすることで、施策の精度を高め、効果的なコミュニケーション設計が可能になります。

マーケティング戦略設計における役割

STP分析の最大の価値は、戦略の方向性をブレさせない軸をつくることにあります。たとえば、「どの顧客層を狙うのか」が明確になっていないまま広告を打っても、誰にも刺さらず、費用対効果は悪化する一方です。

STP分析によって、顧客理解を起点にしたマーケティングの全体設計が可能になります。ペルソナ設計、カスタマージャーニーの作成、広告媒体の選定、メッセージ設計など、すべての要素が連動しやすくなるため、戦略全体の整合性が高まります。

特に中長期のブランド戦略や、新規事業の立ち上げなどでは、STPを踏まえた設計が成功確度を大きく左右します。

商品開発・プロモーション施策への影響

STP分析は、戦略立案だけでなく、実行段階にも直接的な影響を与えます。特に商品開発やキャンペーン施策の現場においては、「誰向けの商品か」「どのような価値が響くか」という判断基準が明確になるため、意思決定がスムーズになります。

たとえば、20代女性をターゲットに設定したヘアケア商品の場合、パッケージデザインや香り、SNSでの話題性などが重視される傾向にあります。一方で、40代男性向けの商品であれば、成分の信頼性やコスパの良さを訴求する方が効果的です。

プロモーション施策でも、ターゲット層に応じて使用すべきチャネルやクリエイティブの切り口が変わってきます。STP分析を行っておけば、こうした判断を感覚ではなく戦略的に下すことが可能です。

BtoBとBtoCでの使い分け・活用例

STP分析は、BtoC(消費者向け)だけでなく、BtoB(法人向け)のマーケティングにも有効です。ただし、アプローチの方法や重視すべきポイントは若干異なります。

BtoCの場合

セグメンテーションは、年齢・性別・ライフスタイル・趣味などの定性データを活用して行われることが多く、感情やイメージによる訴求が重要です。たとえばアパレルやコスメ、飲料などの消費財では、ターゲットの“憧れ”や“世界観”を訴求することで差別化を図ります。

BtoBの場合

一方でBtoBでは、業種・従業員規模・役職・課題感などの定量的なセグメンテーションが中心となり、合理性と導入効果が重視されます。ソフトウェアや業務効率化ツールの販売では、決裁者のニーズや稟議フローを踏まえたポジショニングが重要です。

また、BtoBは1件あたりの単価が高く、購買までのリードタイムも長いため、ターゲティングの精度とメッセージの一貫性が売上に直結します。BtoCと比べて「選ばれる理由を明確化する力」がより強く求められる分野とも言えるでしょう。

STP分析のやり方・進め方

STP分析は、一度覚えてしまえばさまざまなマーケティング施策に応用できる、非常に汎用性の高いフレームワークです。ただし、単なる言葉の理解に留まらず、順序を意識してステップごとに実践していくことが重要です。

ここでは、実務でもそのまま活用できるよう、セグメンテーションからポジショニングまでの流れを具体的に解説します。あわせて、現場でよくあるつまずきや失敗例についても触れながら、効果的な進め方を紹介します。

ステップ1:セグメンテーション

最初のステップは、市場をいくつかの「セグメント」に分けることです。年齢や性別といった基本的な属性だけでなく、価値観、購買動機、ライフスタイル、行動履歴など、さまざまな切り口を組み合わせて、意味のある集団に分類していきます。

たとえば、飲料メーカーであれば「甘さを重視する若年層」「健康志向の中高年」「トレンドに敏感な20代女性」といったように、ニーズや志向が異なるグループを見つけ出します。

ポイントは、「分類すること自体」が目的ではなく、「その後の戦略に使える粒度で分ける」こと。分類しすぎても扱いづらくなりますし、ざっくりしすぎると差別化できません。

ステップ2:ターゲティング

セグメントが定まったら、次はその中から「どの層に集中するか」を選びます。これがターゲティングです。

すべてのセグメントを狙おうとすると、施策がボヤけてしまい、結果として誰にも刺さらないケースが多く見られます。逆に、リソースを集中して1〜2のセグメントに絞り込むことで、より深く届く施策が打てるようになります。

ターゲット選定では、以下のような観点で評価すると良いでしょう。

- 市場規模と成長性

- 競合の強さ

- 自社の提供価値とのフィット感

- 顧客の価格受容性やブランド志向

この判断を誤ると、ポジショニングが空回りする原因になります。絞る勇気が成功の鍵です。

ステップ3:ポジショニング

最後に行うのがポジショニングです。ここでは「選んだターゲットに対して、自社をどう認識してもらいたいか」を明確にします。

「低価格・高品質のイメージを訴求するのか」「ハイブランドとして独自性を打ち出すのか」など、競合とどう差別化するかが重要です。実際のポジショニング作業では、「ポジショニングマップ」がよく使われます。

たとえば、X軸に「価格の高さ」、Y軸に「ブランドイメージの先進性」などをとり、自社・競合・ターゲットのニーズがどこに位置するかを可視化します。空白地帯を狙えるかどうかも、ここで判断できます。

実施時の注意点とよくある失敗例

STP分析はシンプルに見えて、実は落とし穴も多いフレームワークです。よくある失敗として、以下のようなケースが挙げられます。

1. セグメンテーションの粒度が曖昧

たとえば「20代女性」という属性だけでは施策に落とし込みにくく、購買行動や価値観まで踏み込まないと精度が出ません。

2. ターゲットを広げすぎる

「誰でも買ってくれたらいい」と欲張って複数セグメントを狙うと、結局は誰にも刺さらない中途半端な施策になりがちです。

3. ポジショニングが競合と被っている

差別化のつもりが、実は競合とほぼ同じ訴求をしていた……というのはありがちなパターン。ポジショニングマップを使い、客観的に比較することが大切です。

また、STP分析は一度行って終わりではなく、市場や顧客ニーズの変化に応じてアップデートが必要です。分析結果を「固定された答え」と見なさず、仮説・検証のサイクルとして継続的に活用していくことが成功のカギになります。

STP分析の具体例

STP分析は、理論として理解するだけでは不十分で、実際のビジネスにどう適用するかをイメージできるかどうかが重要です。特に、業種やターゲットによって切り口が異なるため、自社に合った活用方法を見極めることが求められます。

ここでは、仮想の企業やサービスを使って、BtoC/BtoBそれぞれのSTP分析の進め方を具体的に解説します。また、他のマーケティングフレームワークと組み合わせた活用例もあわせて紹介します。

BtoC事例|ヘルシー志向のスムージー新商品

ある飲料メーカーが、新たに“ヘルシー志向のスムージー”を開発したと仮定して、STP分析を進めてみましょう。

■ Segmentation(市場の分類)

まずは市場を分類します。年齢・性別・ライフスタイルなどを軸に、以下のようなセグメントを想定します。

- 美容・健康意識の高い20〜30代女性

- 子育て中の30〜40代主婦層

- ダイエット目的の男女問わない層

- 出社前の朝食代替ニーズを持つビジネスパーソン

■ Targeting(ターゲット選定)

この中から「美容・健康意識の高い20〜30代女性」を主要ターゲットに選定。理由は以下の通りです:

- SNSなどで発信力が高く、購買影響力がある

- トレンドに敏感で新商品への反応が早い

- 継続購入によるLTVが期待できる

■ Positioning(立ち位置の明確化)

競合との差別化を図るため、「見た目・成分ともにインスタ映えする、オーガニック素材中心のスムージー」としてポジションを設定。パッケージデザインやネーミング、広告クリエイティブもこのイメージに統一します。ョニングによってターゲット層に刺さる施策となりました。

BtoB事例|中小企業向けクラウド請求書サービス

次に、仮想のIT企業が「中小企業向けクラウド請求書サービス」をリリースする場合を考えてみます。

■ Segmentation(市場の分類)

以下のような切り口でセグメントを設けます:

- 従業員数10〜30名の小規模企業

- 営業職が多く、バックオフィスが手薄な企業

- 毎月の請求書発行件数が50件以上の企業

- 経理業務を担当する人が1人以下の企業

■ Targeting(ターゲット選定)

この中から「バックオフィス業務を兼任している営業マネージャー層のいる企業」に絞ります。導入決定権が現場にあり、かつ業務負担を軽減したいというニーズが明確であるためです。

■ Positioning(立ち位置の明確化)

競合サービスに対し、「ITリテラシーが高くなくても使いやすい」「請求書の自動作成・送付までが簡単」という点を前面に出し、UI・操作感・導入サポート体制を強化。

ターゲットが“忙しくても自分で管理したい現場担当者”であることを踏まえたポジショニングとなります。

4P分析との併用例

STP分析は、「誰に・どんな価値を・どのように届けるか」を定める戦略設計の起点です。ただし、それだけではマーケティング施策の全体像は完成しません。ここで役立つのが、4P分析との組み合わせです。

たとえば、先ほどのスムージー商品の例を4Pで拡張すると以下のようになります:

- Product(製品):オーガニック原料、保存料不使用、SNS映えパッケージ

- Price(価格):競合より若干高めだがプレミアム感を演出

- Place(流通):コンビニ・ネットショップ・サブスクサービス

- Promotion(販促):Instagram広告・美容系インフルエンサーとのコラボ

このようにSTPで「誰に何をどう届けるか」の戦略を定めたあと、4Pで「商品設計〜プロモーション施策」までを整合させることで、施策の実行力が高まります。

STP分析のテンプレート・フォーマット紹介

STP分析を初めて実施する際、「どこから手を付ければ良いのか分からない」「どう整理すれば伝わる資料になるのか」といった悩みを抱える方も少なくありません。そうしたときに役立つのが、あらかじめ項目が整理されたテンプレートです。

ここでは、ExcelやPowerPointで使える基本フォーマットの紹介から、実際の記入例、社内やクライアント向けに説明資料を作成する際の工夫までをわかりやすく解説していきます。

Excel/PowerPointで使える無料テンプレート

STP分析のテンプレートは、簡潔で使いやすいことが何よりも大切です。なかでも以下の2種類が、実務でよく活用されています。

社内共有やクライアント説明にも使える資料化のポイント

STP分析は、自分の頭の中を整理するだけでなく、「チームに共有する」「クライアントに説明する」という場面でも威力を発揮します。その際に押さえておきたいのが、「伝わる資料」に仕上げるための以下のポイントです。

■ 1ページに全体像をまとめる

■ ポジショニングマップなどの図を加える

■ 目的・背景も簡潔に添える

特に「現状→分析→戦略案」の順で構成することで、論理の流れが明確になります。

STP分析とあわせて使いたいフレームワーク

STP分析は「誰に、何を、どのように届けるか」というマーケティング戦略の骨格をつくるフレームワークですが、単独で使うよりも、他の分析手法と組み合わせることで戦略設計の深度が格段に増します。

たとえば、外部環境を見渡すPEST分析や、自社・競合・市場を整理する3C分析、さらには戦術展開に使える4P分析など、それぞれ異なる視点をもつフレームワークとSTPを連携させることで、より実践的な戦略が生まれます。

ここでは、それぞれの分析との違いや役割、そして併用することで見えてくる多角的な設計プロセスについて整理します。

3C分析・4P分析・PEST分析との違いと連携

3C分析:市場と競合を読み解く

3C分析は、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」という3つの視点からビジネス環境を整理する手法です。STP分析の前段として行うことで、どの市場を狙うべきか、どの強みで勝負すべきかといった判断材料が明確になります。

- STPとの違い:3Cは「分析視点の整理」、STPは「狙いと打ち出しの設計」

- 連携の仕方:3Cで得た知見を基に、STPでターゲティングとポジショニングを具体化

▼3C分析の解説記事はこちら

4P分析:実行施策の設計に最適

4P分析は、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」の4つを軸に、マーケティング施策の設計を行うフレームワークです。STP分析で決めたターゲットとポジションに対して、“どんな商品を・いくらで・どこで・どう伝えるか”を考える段階で活用されます。

- STPとの違い:STPは「戦略」、4Pは「戦術」

- 連携の仕方:STPの出力結果を4Pで具体的施策に落とし込む

▼4P分析の解説記事はこちら

PEST分析:外部環境を踏まえた判断材料

PEST分析は「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4要素から外部環境をマクロ視点で整理するフレームワークです。新市場に参入する際や、長期的な変化に対応する戦略を立てる際に重要な視点を与えてくれます。

- STPとの違い:PESTは「環境の変化にどう備えるか」、STPは「誰に・何を・どう届けるか」

- 連携の仕方:PESTで浮き彫りになった市場の変化をSTP設計に反映する

フレームワークの組み合わせによる多角的な戦略設計

マーケティングにおける戦略設計は、一つのフレームワークだけでは不十分です。たとえば、以下のような流れで複数のフレームを連携させると、戦略に立体感が生まれます。

1. 外部環境を俯瞰する(PEST)

法改正・技術革新・トレンドなど、市場の大局をつかむ

2. 市場と競合、自社を把握(3C)

どこにチャンスがあり、どこに勝ち筋があるかを把握

3. 狙う顧客と立ち位置を明確化(STP)

誰に・何を・どう届けるかを整理する

4. 具体的なマーケティング施策を設計(4P)

商品・価格・流通・販促の最適設計につなげる

このように、フレームワーク同士を段階的に重ねて使うことで、見落としや矛盾のない設計が可能になります。単独で使うよりも、組み合わせることで強みが発揮されるのがマーケティングフレームワークの面白さでもあります。

まとめ

STP分析は、「誰に・何を・どう届けるか」を明確にすることで、マーケティング戦略全体の精度と実行力を高めるための重要なフレームワークです。

市場を細分化(Segmentation)し、狙うべき層を定め(Targeting)、そのターゲットに対して自社の立ち位置を確立する(Positioning)というプロセスは、商品開発や販促設計、ブランディングにおいて欠かせない視点となります。

また、STP分析は単独で完結するものではありません。3C分析やPEST分析によって市場や競合、自社環境を整理し、4P分析によって具体的な戦術に落とし込むことで、より立体的で説得力のある戦略が完成します。

環境の変化が激しい今こそ、顧客起点で戦略を見直すタイミングです。ぜひSTP分析を活用し、自社のマーケティングを一段と進化させてみてください。

この記事が参考になった方は「いいね」やシェアをお願いします!

編集者

CANVAS編集部

編集者

CANVAS編集部

X(旧Twitter)はじめました。デジタルマーケティングに関する最新記事を公開日にご紹介しているので是非フォローしてください!@canvas_d2cr